Esattamente cinque anni fa scrivevo questo testo, nel primo anniversario di un viaggio importante. Composto quasi di getto, con urgenza. Paga lo scotto di una certa ingenuità, ma condanna senza appello un (cosiddetto) blogger che oggi, talvolta, fatica a radunare i caratteri che servono per un tweet.

Partire sì, ma da dove? Dal mio volo a planare, il primo di tutta una vita. Sotto di me: metropoli a perdita d’occhio. Quartieri a prima vista ordinati: il gruppo dei palazzoni gialli, le mille casettine grigie come un alveare, un fiume, una ragnatela di strade. Ma anche campi e un verde cupo. Mentre le mie ali si stanno immergendo in una foschia densissima, gusto la sorpresa di non temere il volo, né gli atterraggi né i decolli. Sarà merito dei piloti austriaci, maschere di flemma ed efficienza, sarà che i timori sono altri, in primo luogo la burocrazia dell’arrivo. I passaggi da compiere nella città-aeroporto, la rincorsa degli sconosciuti compagni di viaggio che incedono con sicurezza, poi immancabilmente persi uno ad uno. Dov’è finita la rossa con la valigia rossa? E quello col pancione? Merda, tocca affidarsi ai cartelli. Non mi stupisce – seconda sorpresa – la marea di occhi a mandorla posti sopra bocche da cui escono parole come musiche, mi sconvolge invece la scoperta dell’esistenza di scale mobili orizzontali che non salgono e non scendono, vanno e trasportano carichi umani lungo corridoi infiniti. Ma i miei piedi sono più veloci e ansiosi, stare fermo davvero non so. Recuperata la valigia e mostrato il passaporto a un buon numero di doganieri accigliati (e sudati), esco dalla città aeroportuale, varco la soglia dell’aria condizionata e mi immergo in…, nel…, nella… Insomma, mi dico, taci e nuota.

Quello che vedo non appena il taxi lascia la banchina davanti al Beijing International Airport non ha nessuna forma. È pura vita che scorre, un fiume di corpi, una giostra impazzita di mezzi meccanici, un flusso atomico costante senza speranza di clinamen. Vabbé, c’è un grande e incasinatissimo traffico. Diventerà un rumore di fondo, un ambiente abitudine, diventerà mio.

Quello dell’umano formicaio è il più classico dei luoghi comuni sulla Cina. Sento di fare mie e di riferire a Pechino, invece, le parole che Lisa Ginzburg, nel suo saggio sulla malìa brasiliana (Malìa Bahia, La Terza) che mi accompagna mentre scrivo, riserva e regala al paesaggio di Salvador de Bahia: “nonostante i molti luoghi affollatissimi, si ha sempre la percezione di avere intorno molto spazio. Spazio per la mente, per il corpo; per il cuore, per la maturazione delle cose. Spazio per il tempo”.

Quello dell’umano formicaio è il più classico dei luoghi comuni sulla Cina. Sento di fare mie e di riferire a Pechino, invece, le parole che Lisa Ginzburg, nel suo saggio sulla malìa brasiliana (Malìa Bahia, La Terza) che mi accompagna mentre scrivo, riserva e regala al paesaggio di Salvador de Bahia: “nonostante i molti luoghi affollatissimi, si ha sempre la percezione di avere intorno molto spazio. Spazio per la mente, per il corpo; per il cuore, per la maturazione delle cose. Spazio per il tempo”.

Da dove cominciare la mia esplorazione metropolitana? La guida in inglese che sfoglio è fin troppo generosa nel regalare luoghi e dettagli. Palese è l’imbarazzo di una scelta che non so fare, ne esco con una decisione che spiazza prima di tutto me stesso: lo zoo. Lo zoo di Pechino. Pronuncio, e mi vergogno all’istante, l’osceno calambour: Noi, i ragazzi dello zoo di Pechino.

Una costante di questo mio viaggio è l’assenza nel mio bagaglio di esperienze precedenti analoghe, utili a stabilire confronti e relazioni e misurazioni. Quello di Pechino, insomma, è il mio primo zoo e ci entro come un bambino goloso di esotiche stranezze. Osservo compiaciute evoluzioni scimmiesche, balneazioni ippopotamesche, l’agonia di animali malcustoditi (ma possono esserlo, in uno zoo, bencustoditi?). Leggo negli occhi tristi di un orso in un fossato, vedo la rabbia ruggente di un leone. La gigantesca tigre ruota su se stessa in una stanza minuscola, il folle e inarrestabile girare non ha sfondo se non nel cemento grondante di piscio. Le star della struttura, inevitabilmente, sono i panda. Per l’animale orgoglio della nazione c’è uno zoo dentro lo zoo, la Casa dei Panda, con apposito ulteriore biglietto d’ingresso e tonnellate di merchandising. Per somigliare ai dolci protagonisti del logo del WWF i panda pechinesi andrebbero lavati (sbiancati) e stirati. E dovrebbero smettere di leccarsi il culo.

Un’immagine su tutte, tra un facocero e una scolopendra: l’immagine di un umano. Una bimba adagiata su una panchina, immersa in un sonno profondissimo, immobile simbolo di una flemma che noterò spesso nei giorni successivi, quella sinica capacità di adattarsi – al momento di scivolare tra le braccia di Morfeo – a qualsiasi suolo e a qualsiasi suono. Chi accudiva il “cadaverino”, intanto, mangiava e chiacchierava nemmeno troppo vicino. Chissà quali sogni, probabilmente quelli di tutti i bimbi del mondo al cospetto del mondo animale: cavalcate di leone o bagnetti sotto la proboscide dell’elefante.

Un’immagine su tutte, tra un facocero e una scolopendra: l’immagine di un umano. Una bimba adagiata su una panchina, immersa in un sonno profondissimo, immobile simbolo di una flemma che noterò spesso nei giorni successivi, quella sinica capacità di adattarsi – al momento di scivolare tra le braccia di Morfeo – a qualsiasi suolo e a qualsiasi suono. Chi accudiva il “cadaverino”, intanto, mangiava e chiacchierava nemmeno troppo vicino. Chissà quali sogni, probabilmente quelli di tutti i bimbi del mondo al cospetto del mondo animale: cavalcate di leone o bagnetti sotto la proboscide dell’elefante.

Spostarsi, muoversi, attraversare. Il mezzo preferito è il taxi. A Pechino un’auto su dieci è una Hyundai Elantra. Una berlinetta di poche pretese, ma piuttosto silenziosa e di norma dotata di aria condizionata. I taxisti hanno facce stanche e camicie sudate, decisamente seriosi ti guardano anche dal tesserino appeso al vetro, che li abilita al faticosissimo servizio. Fa caldo e molti hanno stipato da qualche parte il termos con il te. Le Elantra sono gialle e marrone, gialle e verde, gialle e blu. Basta alzare un dito e loro arrivano.

Spostarsi, muoversi, attraversare. Il mezzo preferito è il taxi. A Pechino un’auto su dieci è una Hyundai Elantra. Una berlinetta di poche pretese, ma piuttosto silenziosa e di norma dotata di aria condizionata. I taxisti hanno facce stanche e camicie sudate, decisamente seriosi ti guardano anche dal tesserino appeso al vetro, che li abilita al faticosissimo servizio. Fa caldo e molti hanno stipato da qualche parte il termos con il te. Le Elantra sono gialle e marrone, gialle e verde, gialle e blu. Basta alzare un dito e loro arrivano.

Della metropolitana ricordo le scalinate e le persone sedute su pavimenti indecenti. Ricordo il mocio più grande del mondo, consunto e inutile alla sua causa, una specie di piovra gigante. (Ogni luogo ha il suo mocio, in Cina: mocio da ufficio, mocio sull’autobus… Utilizzarli, poi, quello è un altro discorso…) Ricordo la ressa all’arrivo dei vagoni, il poliziotto chiamato a regolare bruscamente le salite e le discese. Ricordo le gigantografie sulle pareti, immagini d’occidente per chi sogna Beckham o stravede per Cristiano Ronaldo. Ricordo l’uomo che sale sul treno per esibire la mostruosità del suo corpo mutilato, bruciato in chissà quale tragedia industriale, sciolto da chissà quale acido. Non chiede nulla e canta (sì, canta) con un piccolo microfono la sua sete di giustizia. Ricordo la netta percezione di una società più giovane rispetto a quella dalla quale provengo. Mi rendo conto che i ritmi dell’underground probabilmente non si sposano con la terza età, ma davvero pochi passeggeri sono più vecchi di me.

Salire su un autobus (che spesso – contrariamente al taxi – è guidato da una donna) è come salire su un vascello pirata. Ti accoglie l’urlo dei bigliettai: “uomini della filibusta!!!”. Molti mezzi pubblici sono decisamente moderni e funzionali, la conservazione di 2 “vedette” abbarbicate ai sostegni metallici, con borsa a tracolla piena di spiccioli, corrisponde a politiche occupazionali che nella mia ottica di europeo paiono assurde. Avessimo mantenuto anche noi, il bigliettaio-controllore! Ci saremmo risparmiati il verbo “obliterare”.

Le grandi arterie cittadine scorrono sotto numerosi ponti pedonali. Il traffico è un fiume che non si può fermare. Come faccia un cinese in carrozzina a passare dall’altra parte me lo chiedo soltanto adesso, un anno dopo. Decisamente fuori tempo massimo. Gli attraversamenti pedonali sono tutti uguali: sali le scale, cammini sopra le macchine, scendi le scale, sei dall’altra parte. Uno di questi ponti, però, è speciale. Apparentemente è soltanto architettonicamente un po’ meno spigoloso, ma sostare un attimo sul suo camminamento orizzontale è come toccare il cuore della metropoli, sentirlo battere.

Le grandi arterie cittadine scorrono sotto numerosi ponti pedonali. Il traffico è un fiume che non si può fermare. Come faccia un cinese in carrozzina a passare dall’altra parte me lo chiedo soltanto adesso, un anno dopo. Decisamente fuori tempo massimo. Gli attraversamenti pedonali sono tutti uguali: sali le scale, cammini sopra le macchine, scendi le scale, sei dall’altra parte. Uno di questi ponti, però, è speciale. Apparentemente è soltanto architettonicamente un po’ meno spigoloso, ma sostare un attimo sul suo camminamento orizzontale è come toccare il cuore della metropoli, sentirlo battere.

Sostiene Renata Pisu che Pechino sia la vittima di un urbicidio, ma che goda nel contempo del fascino di Maurilia, città invisibile di Italo Calvino, dove il viaggiatore “è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima…”. Un luogo dove il caotico e disordinato presente risulta indispensabile perchè si staglino netti i fasti del passato, perchè trovino senso. Beijing, capitale del nord, capitale della nostalgia.

Prosegue il viaggio, prosegue dentro una parentesi di magia. È così che sento di dover classificare la visita al Palazzo d’Estate, antica residenza imperiale: una sorta di luogo incantesimo. A discapito del nome, l’unico rammarico è quello di non esserci potuto andare d’inverno, con il lago ghiacciato, l’affluenza ridotta dei turisti chiassosi, lo skyline della città frenetica sullo sfondo silenzioso, le foglie e il vento. Le foglie e il vento, soprattutto. Salire le scale del palazzo è un privilegio non concesso a tutti, come nel caso dei Panda allo Zoo si tratta infatti di pagare un ingresso supplementare. Ridicolo pedaggio che evidentemente per i cinesi presenti in massa risulta ancora proibitivo. Sul legno laccato di fresco godo di un insperato silenzio e leggo qualche pagina dell’autobiografia di Filippo Timi, Tuttalpiú muoio. Non è il libro più adatto, mi rendo conto, ma sento forte in bocca il sapore romantico di un gesto che mi toglie d’un tratto la ripudiata patente di turista e mi regala quella della persona che voglio essere e così raramente mi accade di essere. Al mio fianco altri occhi leggono e consumano Caos calmo, che sarebbe un bel titolo anche per questo pezzo di storia.

Piazza Tien an men la ricordo infuocata. Il sole a Pechino non si vede mai ma c’è eccome. E fa chinare la testa, e fa agognare l’ombra. Appunto, dove la trovi un’ombra a Piazza Tien an men? Ci sono le ombre del passato, quelle sì, le immagini che hai visto ma che non ti hanno fatto mai capire davvero quello che era successo. C’è l’ombra del carrarmato e del fragile ostacolo umano capace di arrestarne l’incedere, la foto che ho fotocopiato alla classe dicendo appiccicatela sul quaderno, è un’immagine importante, è più di un’immagine, è un simbolo. Ora sono lì, e vedo i militari di guardia, immobili ed eleganti più che altrove, vedo un paio di aquiloni, vedo i raccoglitori di bottigliette vuote con il loro sacchi ingombranti, vedo i turisti americani con le magliette dai colori osceni. Fischietto o canticchio la canzone di Claudio Lolli: “…e queste rose volano, non sanno nulla della rivolta in cui si sono aperte, del sangue invaso di bandiere…”. Riconosco me stesso anche in un pensiero banale: me l’immaginavo più grande, la piazza più grande. Me l’immaginavo infinita, invece finisce…

Il Grande Timoniere, intanto, dall’ingresso della Città Proibita guarda e non è granché guardato. Forse gli spetta il destino di tutti gli dei in questo tempo confuso. Meglio così, e beato quel popolo che non ha bisogno di eroi.

All’interno della Città Proibita mi sento più che mai attore nella commedia del turismo. Un copione che decisamente non apprezzo. Proprio oggi leggo della chiusura del caffè Starbucks, pezzo si Stati Uniti nel cuore della vecchia dimora imperiale. È la globalizzazione, baby, vuoi mettere le catene al vento, vuoi raccogliere l’acqua con lo scolapaste? In realtà, credo sia un’altra la Cina da proteggere, da incellophanare e custodire. E poi – consapevole di rischiare l’impopolarità – difendo la torta al formaggio di Starbucks, più buona dal vivo che nei telefilm made in Usa.

La giovane donna possiede un’automobile di cui sembra fiera, è climatizzata e più pulita di un taxi. Tiene anche una famiglia, mentre guida risponde al telefono e impartisce indicazioni domestiche ad un figlio. Una madre, insomma, che con quella macchina di solito accompagna il bimbo a scuola, va a fare la spesa e scarrozza abusivamente viaggiatori stranieri nel loro lieto peregrinare. Un modo come un altro per arrotondare lo stipendio del marito, è sufficiente trovarsi nell’angolino giusto della città e capirsi al volo – occhi a mandorla negli occhi non a mandorla – pattuire un compenso, stabilire un orario e un luogo. Nella mia fattispecie, il luogo si chiama Grande Muraglia. Baricco è venuto a scriverci il finale del suo saggio a puntate sui “nuovi barbari”, per dire come il mondo sia cambiato e non ci sia barriera che tenga, di mattoni o di idee. Io mi accontento di vedere quello che mai avrei pensato di vedere e di trascorrere una giornata all’aperto sotto un cielo bello e blu. Forse andrebbe davvero guardato dallo spazio, il monumento serpentone, simbolo dell’identità di un popolo, per percepirne la grandezza e la follia. Probabilmente estrapolare il senso di quella lunghezza impensabile non è impresa per noi umani con i piedi per terra. Insomma, sai che dietro la montagna, dove si sfoca e si perde, la muraglia continuerà, e poi ancora, e poi ancora… Sai, d’accordo, ma non vedi, e allora sei di nuovo davanti ad un’astrazione, ad una linea che diventa tratteggiata quando il foglio sta per finire e bisogna far capire che però continua. Mi sento come Borges che voleva vedere TUTTE le formiche del mondo, e tutte in una volta. L’orizzonte è limpido, tutt’attorno alberi, colline e montagne. In certi punti le scale salgono ripide, scendendole le gambe tremano, la schiena sudata soffre le sferzate del vento che mi piace pensare venga dalla Mongolia. Sì, non può venire che da lì, da laggiù, da quel lontano che spio come Giovanni Drogo, ma senza ansia e dentro tanta pace.

Raggiunto il parcheggio sono assalito dalla “piccola violenza” inflitta alla mamma taxista. Il compenso è stabilito alla partenza, è ovviamente bassissimo e non comporta limitazioni orarie. Se le mie pippe sul tempo e le distanze, la geografia e la geometria fossero durate altre tre ore, la signora avrebbe atteso paziente messaggiando un po’ e maledicendomi forte. Lavo la mia coscienza di schiavista con una lauta mancia, secondo me Baricco non ha fatto altrettanto.

La Cina è un grande mercato. No, nessuna analisi macroeconomica. Puro esercizio di osservazione spicciola attraversando le brulicanti strade di Pechino. All’angolo la signora con le mani sporche di lavoro e la faccia più pulita del mondo ti offre le sue pesche esposte sul piccolo carretto. Un pezzo di Cina rurale trapiantato a forza tra i palazzoni e gli ingorghi del traffico. Da tempo, infatti, i vecchi mercati all’aperto hanno traslocato in enormi e più confortevoli strutture coperte, senza perdere la loro vitalità e il loro disordine. Inutile cercare un tentativo di coordinamento, i piccoli esercenti crescono uno sull’altro, espongono spesso gli stessi prodotti, ammiccano al cliente con le stesse esche. Un tripudio di merci, colori, odori, rumori e strilli. Qualcuno tratta sul prezzo, qualcun altro vuol provare dei jeans ed ecco la commessa improvvisare una “cabina” con uno spago e un telo, qualcuno mangia, qualcun altro dorme (dorme?). Ragazzi e ragazze assalgono le merci esposte come formiche affamate, l’acquistare è un acquistare allegro, i sorrisi non si contano. Assisto all’ebbrezza del capitalismo e alla morte del copyright. Sono testimone, però, anche della libertà di indossare una canottiera fosforescente e una minigonna ascellare. Ragazzine, ragazze e donne fanno la fila per farsi dipingere le unghie, ragazzini, ragazzi e uomini le osservano sgranocchiando una pannocchia. Il panorama iconografico sulle magliette in esposizione va da Mao a Ronaldiño, da Avril Lavigne all’immancabile Panda, dal mio Astroboy e Emily the Strange. In un cantuccio in disparte un ragazzo espone magliette con un’enorme svastica. Interpellato sul senso di quella scelta commerciale risponde che sa cosa rappresenti quell’articolo in vendita e con la faccia un po’ ebete ha l’aria di dire ‘mbeh?…

Facile raccontare un monumento, un grattacielo, un fiume. Ma come si raccontano le persone? Se mancano gli strumenti – e le certezze – per scomodare categorie sociologiche, per abbozzare riflessioni antropologiche. Se troppo poco è stato il tempo che vola e ti sguscia dalle mani. Al massimo si può rivolgere lo sguardo a qualche immagine rimasta impressa nella memoria, materiale grezzo che andrebbe filtrato e setacciato con gli strumenti della Cultura. Ma questo passa il convento: soltanto le mie impressioni. Rivedo la mia Prof. del Liceo che ammonisce me e i miei compagni, in partenza per Praga, gita scolastica: “…dovete parlare con le persone del luogo, con i praghesi, altrimenti viaggiare non ha nessun senso…”. Ma Prof, e i monumenti, e le piazze, e i ponti, non basta guardare quelli? No, no, no, non bastava. Così, anche se non parlo, guardo, guardo forte, voyeuristicamente osservo tutto e registro e confronto.

Vedo ragazzi, leggeri e colorati come aquiloni, incontrarsi la sera e ridere in allegri capannelli, scherzare seduti per terra attorno a uno spiedino di carne cotta sul posto. Vedo ragazze con la gonna a fiori appese alle biciclette di giovani morosi spericolati. Vedo bambini con i culi per terra – i culi nudi – giocare a rincorrersi, giocare a spararsi. Vedo ammiratissime bambine vestite di piume. Vedo un’infanzia accudita, vedo, e anche se ho letto mille volte della tragedia dei bambini operai, bambini oggetto, mi compiaccio egoisticamente per quello che è stato risparmiato ai miei occhi.

Vedo vecchiette salutare il Sole alle 5 di mattina, vedo ginnastiche collettive intense come preghiere, seguo i passi di un distinto signore con l’hobby di tagliare il vento con la spada, tra una panchina e l’altra del parco, custode di movenze millenarie. Vedo l’anziana signora con la faccia che sembra uscita da un fumetto. Il suo viso è identico a quello di Mr. Magoo e per me diventerà la Signora Magoo. È facile incontrarla, a sera, mentre passeggia nelle vie del quartiere. È una persona minuscola, ma sembra circondata dal rispetto riservato alle autorità. Ed è in effetti una piccola autorità in quello spicchio di città: molte persone si intrattengono con lei palesando grande soggezione. Ecco, quale storia custodisce la Signora Magoo? Mi piacerebbe conoscerla, ed è bello pensare che la metropoli senza anima una Storia così non la riesce a schiacciare.

Vedo gli occhi che non mi vedono di un bambino cieco. Siede a gambe incrociate sul marciapiede davanti al supermercato. Avvolto in una giacca da guardia rossa si muove facendo ondeggiare la testa, mentre il sole affonda nelle sue orbite svuotate di luce. Ascolta il suono delle monete che ogni tanto tintinnano sul fondo del suo barattolo di caffè.

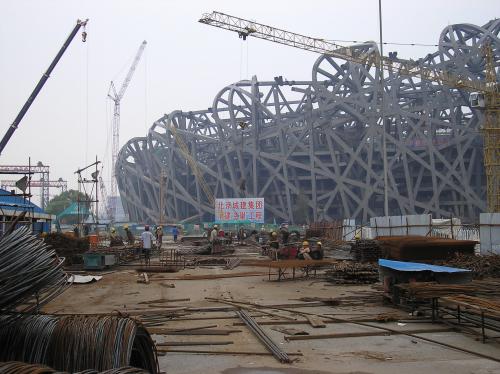

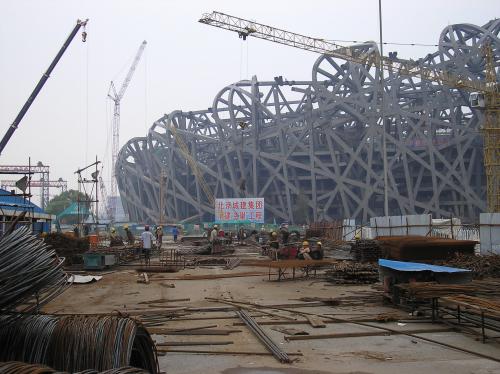

L’area dove si svolgeranno i momenti clou della prossima Olimpiade è situata a nord-ovest della città-cantiere. Perplesso davanti alle testimonianze architettoniche dell’antichità (si può considerare “storica” una colonna del 1300 dipinta di fresco con tanto di adesivo della ditta restauratrice?), sbalordisco davanti all’apoteosi della (post)modernità. Mi spaventa un po’, questo invaghirmi di grattacieli di cristallo e spirali di cemento, ma questo accade: percepisco la vertigine dell’uomo piccolo che crea le cose maestose. Per questo non dimenticherò mai le scintille che operai formica spruzzano aggrappati all’acciaio del Nido, l’intreccio metallico che avvolge lo Stadio Olimpico. Un disegno geometrico tanto maestoso quanto apparentemente irrazionale: nessuna simmetria, nessun centro e l’idea impossibile del movimento e della leggerezza. Una cornice perfetta in cui iscrivere l’uomo, magari l’africano che nell’estate del 2008 taglierà a braccia alzate il traguardo dei 5000 metri dentro gli occhi di tutto il mondo.

L’area dove si svolgeranno i momenti clou della prossima Olimpiade è situata a nord-ovest della città-cantiere. Perplesso davanti alle testimonianze architettoniche dell’antichità (si può considerare “storica” una colonna del 1300 dipinta di fresco con tanto di adesivo della ditta restauratrice?), sbalordisco davanti all’apoteosi della (post)modernità. Mi spaventa un po’, questo invaghirmi di grattacieli di cristallo e spirali di cemento, ma questo accade: percepisco la vertigine dell’uomo piccolo che crea le cose maestose. Per questo non dimenticherò mai le scintille che operai formica spruzzano aggrappati all’acciaio del Nido, l’intreccio metallico che avvolge lo Stadio Olimpico. Un disegno geometrico tanto maestoso quanto apparentemente irrazionale: nessuna simmetria, nessun centro e l’idea impossibile del movimento e della leggerezza. Una cornice perfetta in cui iscrivere l’uomo, magari l’africano che nell’estate del 2008 taglierà a braccia alzate il traguardo dei 5000 metri dentro gli occhi di tutto il mondo.  La storia del Nido, fin dal suo concepimento, la racconta benissimo Fabio Cavalera, inviato del “Corriere”, nel suo Il manager dei bagni pubblici.

La storia del Nido, fin dal suo concepimento, la racconta benissimo Fabio Cavalera, inviato del “Corriere”, nel suo Il manager dei bagni pubblici.

Pechino non sembra perseguire l’estasi di uno sviluppo verticale. I suoi palazzi non grattano il cielo, non salgono fino alle stelle. La capitale sembra si sia chiamata fuori dalla sfida alla costruzione più alta, nuova febbre asiatica da Kuala Lumpur a Honk Kong, da Tokyo a Shanghai. La capitale ha puntato sulla quantità, concedendosi magari il lusso di qualche mirabilia architettonica nella variatio del tema classico: il parallelepipedo di cemento. Il fotografo Michael Wolf – verificate su Google, mannaggia! – ha avuto la mia stessa idea e probabilmente, gironzolando per Honk Kong, ne sta spremendo quattrini.  Si tratta di mettersi davanti al megacondominio, lavorare di zoom e, soprattutto, escludere dal campo visivo tutto ciò che lo inserisce nel paesaggio: la strada, il terreno, il palazzo vicino, il cielo. Soprattutto il cielo. Per ottenere la casa alveare, la scacchiera di finestre, il labirinto verticale dove tutto sembra uguale e moltiplicato all’infinito. Il trionfo del dato antropico sul dato fisico.

Si tratta di mettersi davanti al megacondominio, lavorare di zoom e, soprattutto, escludere dal campo visivo tutto ciò che lo inserisce nel paesaggio: la strada, il terreno, il palazzo vicino, il cielo. Soprattutto il cielo. Per ottenere la casa alveare, la scacchiera di finestre, il labirinto verticale dove tutto sembra uguale e moltiplicato all’infinito. Il trionfo del dato antropico sul dato fisico.

Ovunque in città sorgono, al posto degli antichi hutong, immensi cantieri recintati, attivi anche di notte. Dai cancelli entrano ed escono camion scoperti colmi di operai come merci. Nel baccano infernale di saldatrici e martelli pneumatici, attorno alle cattedrali che stanno sorgendo manovalanze stremate dormono adagiate su qualche muretto aspettando il suono di una nuova sirena. Uomini – spesso poco più che ragazzi – con le facce del contadino inurbato. Assurdo pensare che quella vita senza diritti sia “qualcosa di meglio” rispetto ad un prima.

Se fossi un pittore futurista, pensando a Pechino disegnerei un paesaggio dominato dalle gru, linee rette verticali e orizzontali come luminosi tagli di spada. Se fossi Spielberg scriverei un film sulla rivolta delle gru, coi bracci meccanici impazziti a rifilare mazzate a mulinello sugli umani indifesi. Per fortuna non sono Spielberg.

Il lavoro nel paese del comunismo realizzato. Realizzato e ammorbidito. E diluito. E contraddetto. E stravolto. E…

Il lavoro è ovunque, pullulano le mani occupate. Le mansioni sono parcellizzate all’inverosimile, tutti sono occupati, tutti saranno inevitabilmente lavoratori alienati. L’effetto è parossistico nei grandi supermarket: un cliente a caccia di un rasoio elettrico viene circondato da cinque solerti commessi in divisa arancione. Nel reparto alimentari l’addetta sorridente non conosce la locazione dei detersivi, l’addetta ai detersivi, d’altronde, ignora se nel grande emporio si vendano anche bilance. Nel reparto ferramenta la commessa indica gentile la scatola coi lucchetti e le rispettive chiavi. Al cliente ne servono 4 ed eccola afferrare il pallottoliere per la moltiplicazione. C’è posto anche per lei che non sa contare, nel grande mercato, e questo mi piace. Le metropoli, si sa, risolvono (?) il problema dei rifiuti riducendo alcuni cittadini allo stato di rifiuti. Quello che a San Paolo spesso è deputato ai meniños de rua, a Pechino tocca in sorte a uomini di mezza età che sembrano già vecchi.  A bordo di biciclette con le ruote sgonfie e le catene afflosciate percorrono e attraversano le strade trascinando carretti stipati di cartoni, oggetti di plastica, barattolame, pezzi di legno. Alle 8 di mattina come alle 8 di sera. Ogni tanto qualcuno riposa adagiato sul suo mezzo sgangherato, sotto un albero o un’ombra qualsiasi. Attorno ai cassonetti della spazzatura stazionano a turno uomini avvoltoi pronti a raspare nei rifiuti. Il giorno della mia partenza – appena chiusa la valigia – sto gettando un vecchio pigiama dalla lunga carriera, gesto utile a limare qualche grammo al pesante bagaglio che deve andare incontro alla severa pesa aeroportuale. La mano ha già sollevato il coperchio quando due occhi circondati da una faccia senza età si frappongono tra me ed il mio gesto. Con l’aria di chi si scusa consegno direttamente il consunto capo d’abbigliamento nelle mani di quella faccia. Insieme a quel brandello di cotone è stato come se mi sbarazzassi di tutte le notti dormite tra le sue pieghe in un letto caldo e sicuro.

A bordo di biciclette con le ruote sgonfie e le catene afflosciate percorrono e attraversano le strade trascinando carretti stipati di cartoni, oggetti di plastica, barattolame, pezzi di legno. Alle 8 di mattina come alle 8 di sera. Ogni tanto qualcuno riposa adagiato sul suo mezzo sgangherato, sotto un albero o un’ombra qualsiasi. Attorno ai cassonetti della spazzatura stazionano a turno uomini avvoltoi pronti a raspare nei rifiuti. Il giorno della mia partenza – appena chiusa la valigia – sto gettando un vecchio pigiama dalla lunga carriera, gesto utile a limare qualche grammo al pesante bagaglio che deve andare incontro alla severa pesa aeroportuale. La mano ha già sollevato il coperchio quando due occhi circondati da una faccia senza età si frappongono tra me ed il mio gesto. Con l’aria di chi si scusa consegno direttamente il consunto capo d’abbigliamento nelle mani di quella faccia. Insieme a quel brandello di cotone è stato come se mi sbarazzassi di tutte le notti dormite tra le sue pieghe in un letto caldo e sicuro.

Va scomparendo, mi auguro senza il peso di alcun rimpianto, il mestiere del guidatore di risciò. Qualche bicicletta umana, ruolo ormai relegato al folklore dei luoghi da cartolina, ha cercato nei miei occhi il consenso all’offerta di alleviare la fatica di camminare sotto il sole. Consenso rifiutato, ovviamente, ché non sarei stato più capace di guardarmi allo specchio.

In ogni ambiente lavorativo vigono le regole di un caporalato tanto spietato quanto apparentemente accettato e condiviso. Commesse e camerieri sono sottoposti ad apprendistati militareschi, vengono messi in riga davanti alla clientela (qualora occidentale: attonita) e costretti a ripetere ad alta voce gli ordini impartiti dal principale che sembra il tenente cattivo di un film sul Vietnam. Poi, finita la messinscena tradizionale e confuciana (comunque umiliante), liberi tutti e la cameriera, tra una marea di clienti, potrà tranquillamente mettere le dita nel naso.

Altro simpatico professionista – indispensabile ingranaggio urbano – è il portatore d’acqua. Con quella del rubinetto a Pechino non è proprio il caso di dissetarsi, ogni abitazione è pertanto fornita di un apposito frigorifero con una grande boccia di liquida salvezza. Rimasti a secco basta comporre un numero e un ragazzino muscoloso (va da sé…) inforcherà il suo carretto, salirà le scale – che siano 15, che siano 1000 – e recapiterà un nuovo pesantissimo dissetante contenitore.

Il mio viaggio è stato anche un viaggio nei suoni e nei rumori di una città. Il rumore pesante del traffico.

Il rumore dei condizionatori: pressoché ogni costruzione – pubblica e privata, meraviglia architettonica o catapecchia – è provvista di impianto di climatizzazione. Quando i profeti di sventura, d’innanzi ai rischi di black out energetici nelle nostre calure estive, ammoniscono che “verrà il giorno in cui anche i cinesi vorranno il condizionatore…”, ignorano che i cinesi – come dargli torto – hanno già voluto da un pezzo.

La musica della lingua, frontiera invarcabile, aspra nella bocca degli operai che faticano al sole, dolce misteriosa nel canto che sento arrivare da lontano in un pomeriggio d’ozio. Parole come gocce di resina, parole come gocce d’acqua. Io imparo a dire “grazie”, “buongiorno”, “il conto” e “questo…” con il dito sulla figura stampata sul menù. Imparo a dire ma non vale, perché quei suoni si tratta di cantarli nella giusta tonalità.

Il suono affascinante e un po’ inquietante delle cicale (almeno credo) tra i rami degli alberi, a sera, come un sottofondo costante dei ritorni a casa.

Un mondo sonoro è fatto anche si silenzi e di rumori assenti, sottratti. Il suono delle campane, ad esempio. O quello delle ambulanze. In quasi un mese di permanenza mai una sirena e nessuna emergenza. Com’è possibile, in quel mare di macchine, in quell’oceano di gente?

Il rumore che fanno le pagine di un giornale sfogliato. Le edicole non mancano ed espongono riviste patinate. Pochi davvero, però, i quotidiani sotto il braccio dei cinesi. Più facile incontrarne uno avvolto attorno ad un melone.

“Il cielo è azzurro sopra Berlino”. Ha provato a fare il colto e l’originale (forse potrei risparmiarmi certi sarcasmi, io che rimango un ragazzo dello Zoo di Pechino…), il telecronista Marco Civoli la sera del 9 luglio 2006. Nel mio accogliente salotto cinese, quella notte, io non l’ho proprio sentito, invece, il triplice fischio dell’arbitro Luis Medina Cantalejo. L’incomprensibile telecronaca di CCTV, television network of People’s Republic of China, riposava infatti nell’ovatta dell’audio abbassato. Non mi ha mai mosso alcun afflato patriottico, tantomeno calcistico, quindi quella notte la ricordo bella ma bella come le altre, e il rigore di Grosso avrebbe potuto stamparsi sul palo o sulla faccia del portiere senza creare in me alcuno scompenso. Le prime prove degli azzurri le avevo osservate con gli occhi distratti di chi, alla vigilia di una partenza con 400 “p” maiuscole, ha altro a cui pensare. La nazionale di Lippi l’ho trovata oltremodo brutta e sterile e mi è dispiaciuto un po’ che proprio mentre stavo volando sopra l’Asia la Germania abbia eliminato l’Argentina di quel genio di Riquelme, il mio calciatore preferito.

Come fossi anch’io un artefice del trionfo azzurro, ricevo nei giorni successivi congratulazioni e complimenti da cinesi di tutte le estrazioni. Dietro i sorrisi spalancati sembrano dirmi: bravi, avete conquistato la Coppa del Mondo, noi presto conquisteremo il Mondo.

Davvero esilarante il programma calcistico della Tv cinese dedicato ai mondiali tedeschi. La trasmissione probabilmente più vista del pianeta si svolgeva in uno scenario imbarazzante. Uno studio mastodontico e deserto gestito da un trio di “esperti” commentatori. Davanti al tavolone dal quale il terzetto disquisiva di fuorigioco e regola del vantaggio, il corpo senza vita della mascotte del torneo. Giuro, sembrava davvero appoggiato lì senza cura, il leone col capo ciondolante, 20 secondi prima del via della diretta.

(Scorrendo le programmazioni di altri canali pubblici, cioè di tutti i canali, impressiona la potenza di fuoco degli spot pubblicitari – automobili, tantissime automobili – e l’anacronismo di alcune parti del palinsesto. Il canale deputato alla musica, una sorta di Mtv cinese, trasmette musica aggiornata all’anno del mio esame di maturità: 1994. Censura? Sul costume più che sulle idee, si direbbe, se è vero che ho rivisto un antico Paul McCartney cantare in un video sbiadito l’allegra Hope of deliverance. Un limpido inno alla libertà che probabilmente infastidisce il regime meno dell’ombelico di Shakira o del fondoschiena di Beyoncé. Il baronetto inglese, infatti, veste una giacca impeccabile.)

Rileggo queste righe e l’effetto è quello di una macedonia appassita. Con pensieri banali come banane annerite, riflessioni scontate come pere marce. Scriverle, però, è stato quasi una necessità, un argine contro la nostalgia e il riaffiorare dei ricordi. Mi conosco, tra qualche anno ritornerò su queste parole e non avrò bisogno di loro perché ricorderò tutto, forse addirittura ricorderò qualcosa in più.

Nella valigia chiusa del ritorno ho stipato una miriade di domande tutte aperte.

Cos’ho visto davvero?

A cosa condurrà quello che ho visto?

Si conserverà qualcosa di quello che ho visto?

Sono capace di rispettare quello che ho visto?

(Cosa sognano tutti quegli occhi neri?)

Come raccontare quello che ho visto?

Rivedrò di nuovo?

Un’ultima frase, indispensabile, prima dell’ultimo punto.

La meta del mio viaggio non era la Cina.

La Cina è stata il più luminoso degli sfondi possibili dietro lo scorrere dei miei giorni migliori.

Eccolo, l’ultimo punto.

Tra i giovani che si allenano, dopo aver aiutato le famiglie nei campi, agli ordini di un maestro e allenatore dai modi bruschi ma paterni, spiccano Hawii e Alemii, due ragazzine molto promettenti. Allegre e spiritose, sulla linea di partenza si trasformano, fanno la faccia seria e il segno della croce, poi il vuoto.

Tra i giovani che si allenano, dopo aver aiutato le famiglie nei campi, agli ordini di un maestro e allenatore dai modi bruschi ma paterni, spiccano Hawii e Alemii, due ragazzine molto promettenti. Allegre e spiritose, sulla linea di partenza si trasformano, fanno la faccia seria e il segno della croce, poi il vuoto.

Il divo della letteratura (e del cinema, e della saggistica, e…) indossa una giacca scura. Ha già fatto la guerra, è stato candidato al Congresso, ha sceneggiato Ben Hur, ha recitato in un film di Fellini (nel ruolo di sè medesimo), ha scritto il suo

Il divo della letteratura (e del cinema, e della saggistica, e…) indossa una giacca scura. Ha già fatto la guerra, è stato candidato al Congresso, ha sceneggiato Ben Hur, ha recitato in un film di Fellini (nel ruolo di sè medesimo), ha scritto il suo  Ci sono medaglie che arrivano subito, il tempo di indossare una tuta, detergere il sudore, darsi una sistemata ai capelli e approssimarsi al podio. Così presto che spesso gli atleti dichiarano: “sono andato a dormire con la medaglia, e solo il giorno dopo mi sono reso conto di avere vinto”.

Ci sono medaglie che arrivano subito, il tempo di indossare una tuta, detergere il sudore, darsi una sistemata ai capelli e approssimarsi al podio. Così presto che spesso gli atleti dichiarano: “sono andato a dormire con la medaglia, e solo il giorno dopo mi sono reso conto di avere vinto”.

Quello dell’umano formicaio è il più classico dei luoghi comuni sulla Cina. Sento di fare mie e di riferire a Pechino, invece, le parole che Lisa Ginzburg, nel suo saggio sulla malìa brasiliana (Malìa Bahia, La Terza) che mi accompagna mentre scrivo, riserva e regala al paesaggio di Salvador de Bahia: “nonostante i molti luoghi affollatissimi, si ha sempre la percezione di avere intorno molto spazio. Spazio per la mente, per il corpo; per il cuore, per la maturazione delle cose. Spazio per il tempo”.

Quello dell’umano formicaio è il più classico dei luoghi comuni sulla Cina. Sento di fare mie e di riferire a Pechino, invece, le parole che Lisa Ginzburg, nel suo saggio sulla malìa brasiliana (Malìa Bahia, La Terza) che mi accompagna mentre scrivo, riserva e regala al paesaggio di Salvador de Bahia: “nonostante i molti luoghi affollatissimi, si ha sempre la percezione di avere intorno molto spazio. Spazio per la mente, per il corpo; per il cuore, per la maturazione delle cose. Spazio per il tempo”.

La storia del Nido, fin dal suo concepimento, la racconta benissimo Fabio Cavalera, inviato del “Corriere”, nel suo Il manager dei bagni pubblici.

La storia del Nido, fin dal suo concepimento, la racconta benissimo Fabio Cavalera, inviato del “Corriere”, nel suo Il manager dei bagni pubblici.